書き手:NEO-TAKAHASHI(システムエンジニア)

こんにちは。株式会社Zooops Japan(ズープス ジャパン)のNEO-TAKAHASHIです。入社7年目のシャイなマネージャーです。 以前、社内の新人エンジニア向けに書いていたITエンジニアに関するブログを、今度は全世界に向けて発信していこう!(野望)と宮ねえ様に尻を叩かれて、やっとこさ重い腰を上げました。 これから定期的にブログを書いていこうかなと思います。 さあ、NEO-TAKAHASHIの「魅惑のシステム道場」のはじまり、はじまりです……。▼目次 1.「システム開発」の流れについて知ろう! ・“V字モデル”で「工程」について考えてみよう 2.本日のおさらい 3.あとがき ▼関連記事 ・(その1)V字モデルで「システム開発」の流れについて知ろう! ・(その2)「要件定義」と「基本設計」 ・(その3)「詳細設計」 ・(その4)「製造」から「システムリリース」まで

「システム開発」の流れについて知ろう!

今回は初回ということなので、私自身も初心に返って「そもそもシステム開発ってどんなことをするのか?」を考え直してみようと思います。“V字モデル”で「工程」について考えてみよう

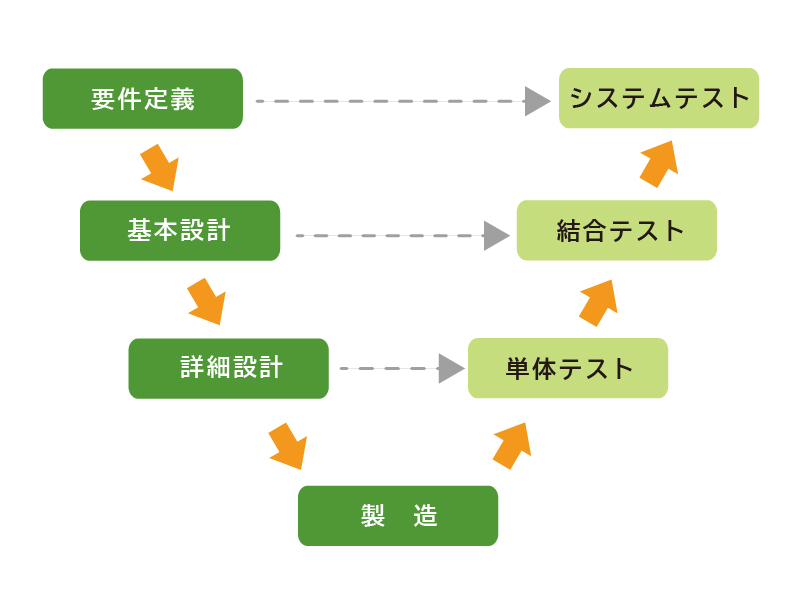

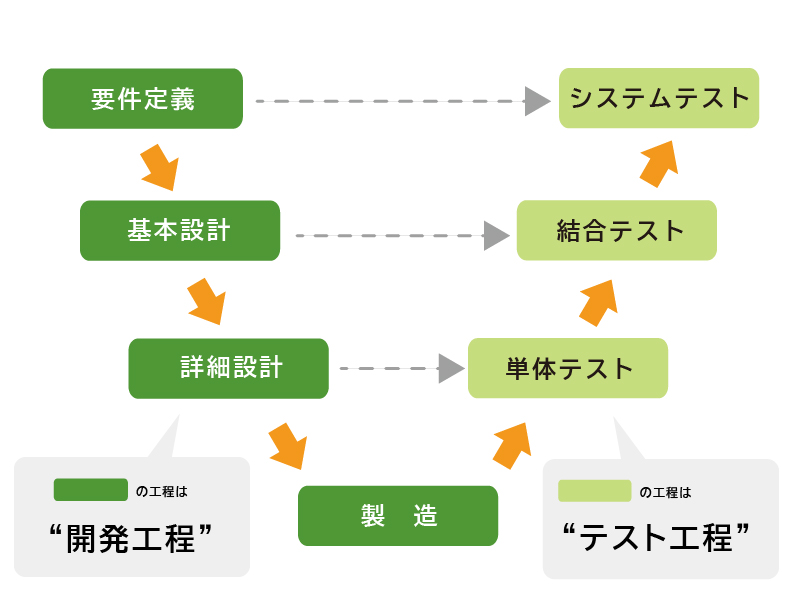

システム開発の流れを説明するのに、“V字モデル”を使うのはごく一般的です。 このブログを読んでくださる皆さんの中にも「見たことあるよ!」、「私は全工程経験したことがあります!」という人もいるかと思います。 が、今回はこれからシステム開発について学んでいく人を前提としていますので、初歩の初歩というところでまずは共有させてください。 上の図をみてもらうと、関連する前後の工程(フェーズ)がよくわかるかと思います。大前提としてシステム開発は、この“工程”を踏んで進んでいきます。 「要件定義」にはじまり、「基本設計」、「詳細設計」、「製造」の流れでシステムは構築されていきます。ここまでを“開発工程”と言います(いろいろと専門用語が出てきましたが、追って説明していきますので、今はとりあえず「ふーん」と思って読んでください)。 そしてこの“開発工程”が完了したら、今回構築したシステムを評価するという目的で、「単体テスト」、「結合テスト」、「システムテスト」の流れで“テスト工程”が進んでいきます。テストをする最大の目的は、お客さまの要望がシステムで叶えられるかを評価するためです。 V字モデルの図からわかるように、「要件定義」を受けて「基本設計」をし、「基本設計」を受けて「詳細設計」に落とし込む……という流れで進んでいきます。基本的には各工程ごとに、お客さまとの間でアウトプット(成果物)を決めて作業を進めていくんだなと思ってください。 また、この図において、点線でつないでいる工程があると思いますが、これは、各工程と、それに紐づくテストとの関係を示しています。「要件定義の確認・テスト」を「システムテスト」の工程で行い、「基本設計の確認・テスト」を「結合テスト」で行う、といった具合です。 システム開発はこの流れが超超基礎の基礎なので、まずはこの図をよーーーく理解して欲しいなと思います。 (ちなみに現場にいると、期間(もしくは納期)の関係で各工程が並列で進むプロジェクトをよく見かけますが、前工程が固まっていない状態で後工程を進める場合、よく手戻りが発生します。こういったリスクの考え方については、また別の機会に説明しましょう)本日のおさらい ● V字モデルを覚えてシステム開発プロジェクトの全体像を理解しよう! ● 現在、自身が関わっている工程を意識して作業する!